La acuicultura ha ganado terreno durante las últimas décadas en una industria que se ha globalizado y que vive al borde de la extinción de las especies de las que depende

La industria pesquera es una de las formas de alimentación más antiguas que existen. Así, los seres humanos empezaron a pescar hace más de 40.000 años, mucho antes de que existiera incluso la agricultura. Sin embargo, durante miles de años este práctica permaneció casi inmutable, basada en anzuelos y redes que se lanzaban desde pequeñas embarcaciones o desde la misma orilla de ríos y lagos. A partir del siglo XVI, las mejoras en la construcción de barcos permitieron adentrarse en aguas más lejanas y, a partir del siglo XIX, aparecen los llamados “barcos factoría”, donde el pescado se captura y también se procesa para que se conserve durante más tiempo.

Entre medias aparecería una pequeña revolución que, sin embargo, tardaría miles de años en madurar: la acuicultura. Así, los primeros indicios de prácticas acuícolas se han encontrado hace casi 7000 años en Australia, mientras que hace 4000 años los chinos la practicaban con asiduidad con las carpas. Pero, hasta hace apenas 50 años, la acuicultura seguiría siendo una forma de producir pescado anecdótica frente a las capturas salvajes.

Todo cambió a partir de los años 90, cuando los oceános alcanzaron un punto máximo de explotación y se hizo evidente que era necesario reducir la presión sobre oceános y lagos. Así, en 1995 se aprobó el Código de Conducta para la Pesca Responsable, promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, comúnmente conocida por sus siglas en inglés FAO, que establecía unos principios para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a nivel mundial. “Antes se consideraba la riqueza de los recursos acuáticos como un don ilimitado de la naturaleza. Sin embargo, el desarrollo de los conocimientos y la evolución dinámica de las pesquerías, después de la Segunda Guerra Mundial han hecho desvanecer este mito para constatar que los recursos acuáticos, aun siendo renovables, son limitados y tienen que someterse a una ordenación adecuada si se quiere que su contribución al bienestar nutricional, económico y social de la creciente población mundial sea sostenible”, asegura la FAO en el prólogo del Código.

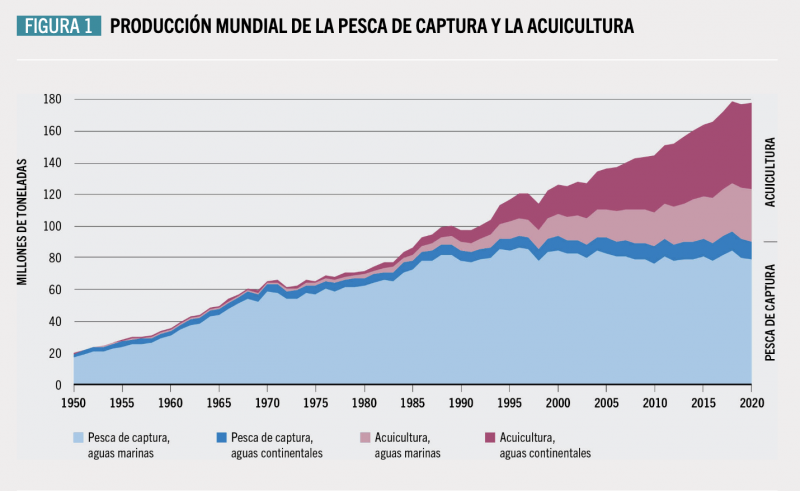

La acuicultura comenzó así un despegue fulgurante que la ha convertido en el sector de proteína animal que más rápido crece en el mundo, y en uno de los grandes booms industriales de la historia. Así, mientras que las capturas salvajes apenas han variado desde 1990, la acuicultura ha pasado de producir menos de 15 millones de toneladas en 1990 a 88 millones de toneladas en 2020, suponiendo el 49% de la producción mundial de pescado, según la FAO. Si consideramos su cifra de negocio, la acuicultura ha incluso sobrepasado a las pescas salvajes, y de los más de 400.000 millones de dólares que la industria pesquera generó en 2020, 265.000 millones se debieron a la acuicultura. Y su avance, se espera, seguirá aumentando, sobrepasando a las capturas salvajes en los próximos años.

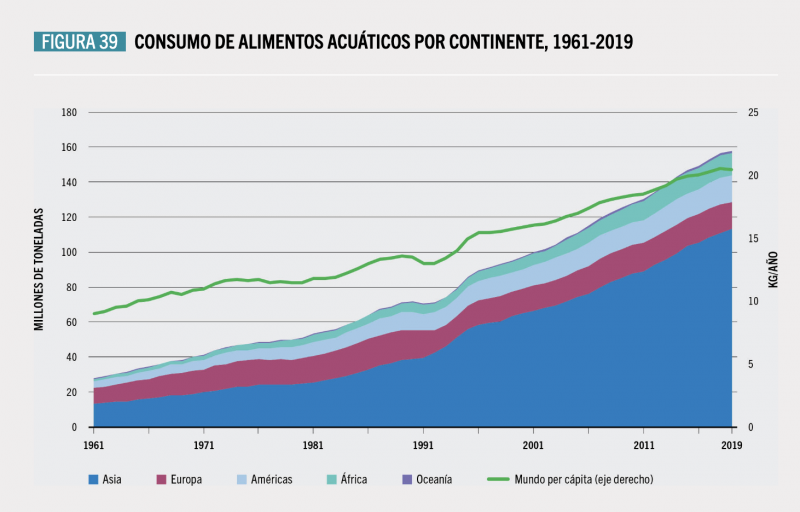

Y sin embargo, hasta hace unas décadas el consumo de pescado estaba muy limitado a zonas próximas a la de la captura o a países más avanzados. Así, en 1961, sólo cinco países -Japón, la antigua URSS, China, Estados Unidos, Reino Unido, e Irlanda – suponían la mitad del consumo mundial. Ahora, Indonesia e India han entrado en el ranking de los principales consumidores y China ha pasado a acaparar el 36% del consumo de pescado del mundo.

En España, uno de esos países con tradición pesquera, el consumo de pescado ha caído durante los últimos años desde los casi 23,5 kilos por persona al año en 1999 a los 19 kilos de 2022, según el Ministerio de Agricultura. Por lo demás, nuestro país ha seguido la misma senda de los mercados internacionales: los pescados de acuicultura se han generalizado y la importación de pescado es cada vez más común.

Así, el pescado es el sector alimentario con un mayor volumen de importaciones, con un valor 6.396 millones de euros en 2021, un 16% del total. Los principales países de origen son Estados Unidos, Marruecos y Perú, que suman el 69% de la importación total de pescado, según CEPESCA. Los pescados más importados son algunos de los más populares: el salmón, la dorada y la lubina destacan entre los frescos, y el bacalao, el pez de espada, las sardinas o los atunes de aleta amarilla, entre los congelados. Además, también importamos una gran cantidad camarones – o langostinos – y de sepia y calamares congelados. Las importaciones han hecho además que se cuelen especies para nosotros desconocidas hasta hace poco, como la panga o la tilapia, que proceden a menudo de países tropicales.

España también ha desarrollado además su propia industria de la acuicultura, muy centrada en la producción de mejillón, que supone un 75% del total de lo producido en granjas acuícolas. Entre los pescados, producimos sobre todo lubina, trucha arcoiris, dorada y rodaballos.

Un reguero de impactos

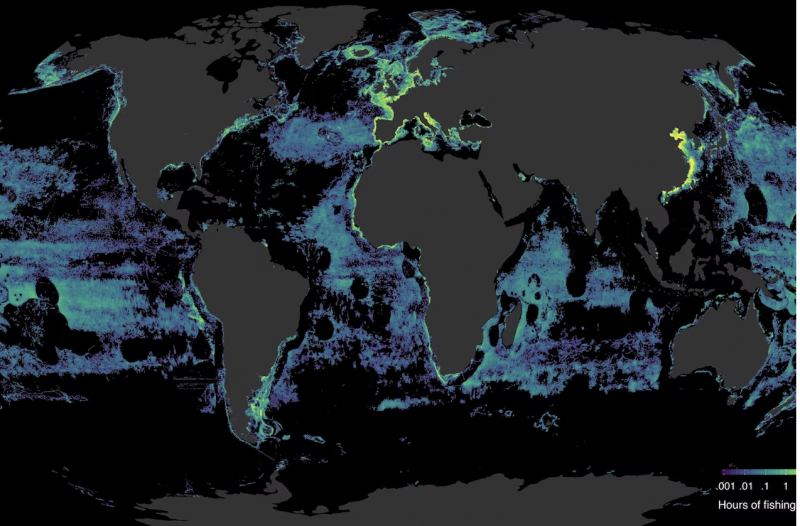

Deforestación, degradación de suelos, sequías, contaminación de aguas… Los impactos de la agricultura y de la ganadería son bien conocidos. Sin embargo, los de la industria pesquera han permanecido más en silencio, en parte porque a menudo se quedan a miles de kilómetros de nuestros ojos. Y eso a pesar de que más del 55% de la superficie marina está invadida por la pesca industrial, cuatro veces más que el área que cubre la agricultura en tierra firme.

Mapa que muestra en color las zonas donde operan barcos pesqueros. Fuente

En 2021, el documental Seaspiracy denunció el impacto social y medioambiental de la industria pesquera y abrió una conversación sobre un producto que hasta entonces se había visto como “menos dañino” que la carne. En Carro de Combate, ya analizamos algunos de los principales puntos de controversia de este documental que se convirtió en uno de los contenidos más vistos de la popular plataforma Netflix

El primer gran impacto de la pesca industrial ha sido la degradación de los recursos marinos en todo el mundo. Según la FAO, la proporción de especies de pescado que son capturadas a niveles biológicamente sostenibles se ha reducido del 90% en 1974 al 64,6% en 2019, mientras que las especies capturadas a niveles no sostenibles biológicamente ha crecido del 10 al 35,4%. En cuanto a las especies altamente migratorias, como el atún, se ha pasado de un 36% capturado a niveles insostenibles al 40% desde 2016.

Pero la cantidad no es lo único que importa. También cómo se pesca. Así, el gran crecimiento de la industria pesquera ha sido posible, en parte, por la aparición de nuevas formas de capturar peces que son muy rentables, pero también muy dañinas para el medio ambiente. Un ejemplo son los dispositivos de concentración de peces (DCP, o FAD, según sus siglas en inglés), muy comunes en la captura de atunes.

Los FAD puede ser rudimentarias balsas flotantes o dispositivos sofisticados, que crean falsos refugios para atraer a los peces y atrapar grandes cantidades de pescado fácilmente. Uno de sus principales problemas es que estos dispositivos no sólo capturan especies que serán comercializadas, sino también muchas otras especies que terminan siendo descartadas, incluidos tiburones, delfines, tortugas e incluso pájaros. Son las llamadas capturas accesorias, que suponen entre un 9,4 y un 40% de las capturas totales, según diferentes estimaciones, y que tienen un importante impacto sobre los ecosistemas marinos.

Algo similar ocurre con la pesca de arrastre, también muy utilizada en los métodos industriales, una práctica que no sólo tiene un gran impacto por la gran proporción de sus capturas accesorias – 55% del total -, sino por la destrucción de los fondos marinos al arrastrar las redes. Las redes y otros materiales de pesca son otro problema medioambiental en sí mismo que supone hasta un 20% del total del plástico que acaba en el mar.

A pesar de que la pesca ha sido regulada durante las últimas décadas, la proporción de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada sigue siendo alta y

supone 26 millones de toneladas de pescado cada año. En parte, el control de la pesca se dificulta por el llamado transbordo en alta mar, una práctica que permite que los grandes pesqueros descarguen su mercancía en pequeños barcos sin necesidad de volver a puerto y poder estar de este modo temporadas más largas en el mar. Los barcos nodriza pueden pasar así varios años en alta mar sin tocar tierra y sin recibir ningún tipo de inspección por agentes independientes. Esto hace que la trazabilidad del pescado sea casi imposible.

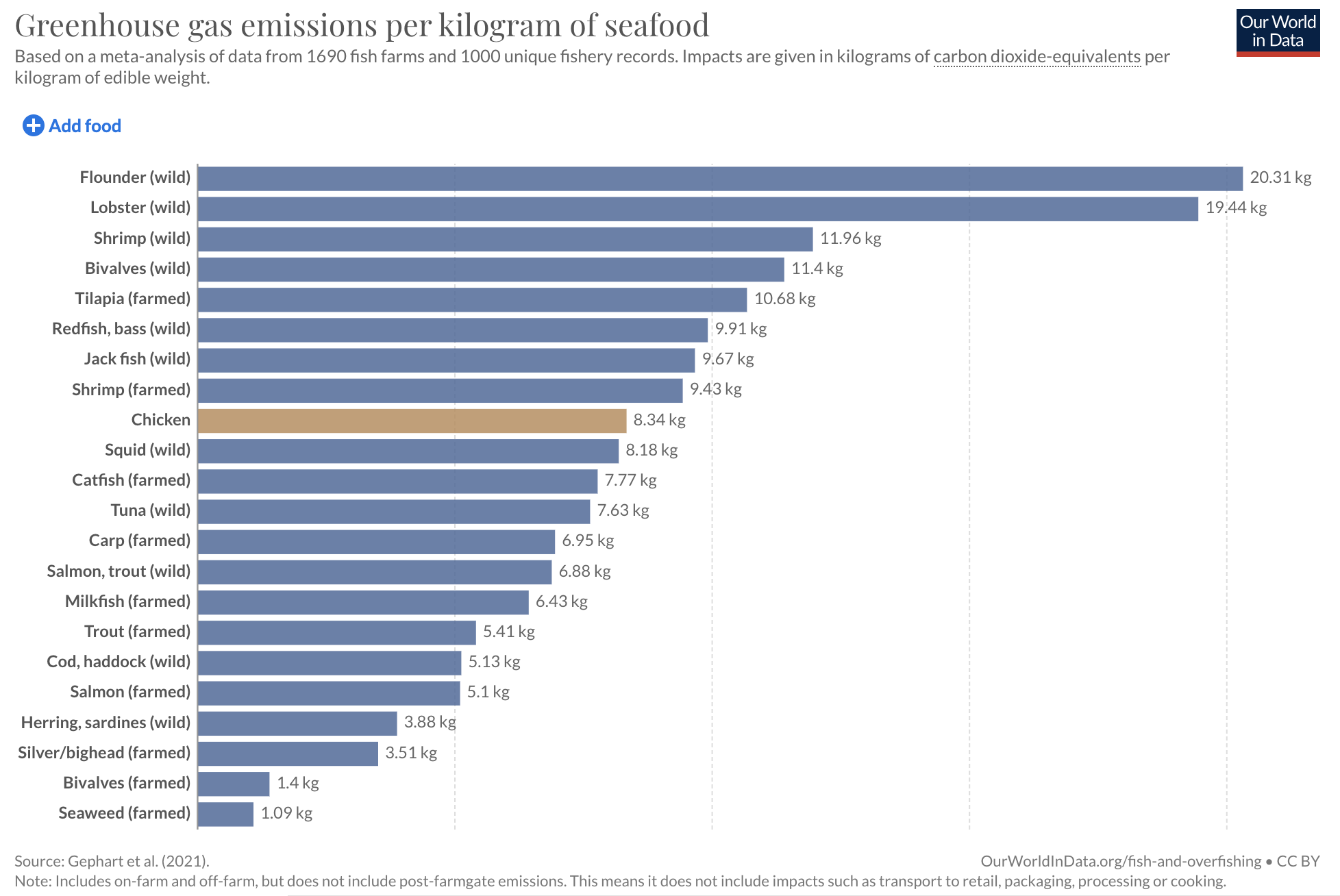

La pesca también tiene una importante huella en emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de las pesca en alta mar, esa huella procede fundamentalmente del uso del combustible necesario para que los barcos operen, mientras que las piscifactorías son muy similares, en ese sentido, a las granjas intensivas de cualquier otro animal y su huella procede principalmente del pienso que se da a los animales, según un estudio de Nature. Así, las especies con una mayor huella en emisiones serían la platija, la langosta, las gambas y los bivalvos cuando son salvajes. De los peces de piscifactoría, los de mayor impacto son la tilapia y los langostinos, según el estudio.

Los piensos, como ya hemos visto en un artículo anterior, tienen además un gran impacto social al dejar a poblaciones enteras de países del Sur sin acceso a los recursos pesqueros de los que antes vivían. Algo similar ocurre con las capturas accesorias ya mencionadas.

Además, la acuicultura ha sido uno de los principales impulsores de la deforestación de manglares en países tropicales. En este sentido, se calcula que aproximadamente el 30% de la destrucción de estos valiosos bosques semi-marinos, que son básicos en las cadenas tróficas marinas ya que muchas especies se reproducen en ellos, se debe a la expansión de piscifactorías de langostinos y panga, entre otros.

Los científicos calculan que habría que proteger al menos un 30% de los oceános para asegurar que los recursos pesqueros no colapsan. Sin embargo, menos del 3% de los oceános está protegidos por completo frente al 15% del territorio, según Pew Charitable Trust. El Tratado de los Oceános firmado el pasado mes de marzo, y que plantea esa protección del 30% para 2030, es una ventana a la esperanza. ¿Será entonces demasiado tarde?