No es nuevo que la principal batalla contra el sistema capitalista es cultural. Fuimos convencidos de que el bienestar y la felicidad consisten en acumular objetos materiales que no necesitamos, o viajes exóticos que mostrar a los demás con una selfie. Como decía Zygmunt Baumann, todas las imágenes de felicidad acaban en una tienda. El capitalismo supo capturar nuestro deseo, y eso no ha cambiado aunque la realidad demuestre tozudamente que ni las posesiones materiales ni las selfies en Acapulco nos acercan a la felicidad.

A menudo, quienes comienzan a formar parte de experiencias que colocan la soberanía alimentaria como horizonte, o que se encuadran en la Economía Social y Solidaria, descubren que esas iniciativas les llevan a construir nuevas relaciones sociales con sus vecinos, a construir, o reconstruir, el tejido barrial; y experimentan que eso sí les saca cada día una franca sonrisa. Sin embargo, seguimos en un circuito minoritario: la mayoría de la población sigue pensando que la felicidad se esconde detrás de los estantes del supermercado, en forma de calorías vacías de un apetecible producto ultraprocesado, o dentro de las bolsas de Zara un día de rebajas. Aunque la propia experiencia diaria, la suerte de resaca posterior al día de compras, contradiga esa promesa de felicidad, nuestro deseo sigue colonizado por el capitalismo. Y no ha de extrañarnos que sea así: la mayor parte de nosotros hemos pasado toda una vida expuestos constantemente a la publicidad.

El mayor desafio, entonces, pasa por dibujar un horizonte de deseabilidad que haga no sólo moralmente y ecológicamente, sino también individualmente deseable, ese mundo poscapitalista que se viene diseñando desde variopintas experiencias, llámense productores agroecológicos, huertos urbanos, grupos de consumo o un larguísimo etcétera de iniciativas que anuncian otros mundos posibles. Y, creo yo, dos ideas tienen un enorme potencial para proponer ese horizonte utópico: una, la posibilidad de comer alimentos y ricos y saludables; otra, el tiempo libre.

Para lo primero, la disputa hoy se juega entre quienes pretenden cambiar algo para que nada cambie -multinacionales que siguen contribuyendo al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad mientras crean una línea de productos «bio» o «ecológicos»- y quienes sostenemos que una alimentación saludable para todas y todos sólo es posible como parte de un proyecto político amplio que, bajo el paraguas de la soberanía alimentaria, comience con un reparto más justo de la tierra. La soberanía alimentaria implica el derecho a producir y consumir alimentos saludables, suficientes y culturalmente adecuados; es mucho más que seguridad alimentaria.

Para lo segundo, deberíamos entender que el enorme potencial tecno-científico con el que cuenta la humanidad en el siglo XXI está siendo retenido y apropiado por la lógica de la ganancia, que nos obliga a trabajar tantas horas como hace cien años cuando, con ayuda de esas máquinas, bien podríamos a estas alturas trabajar dos o tres horas diarias, repartiendo mejor el trabajo y orientándolo a tareas de cuidado o a la recuperación del medio ambiente, en lugar de seguir fabricando gadgets inútiles. Como dicen Alex Williams y Nick Srnicek en su «Manifiesto por una política aceleracionista», incluido en el libro Aceleracionismo. Estrategias para una transición hacia el postcapitalismo,

vivimos en una época en la que lo único que se desarrolla es un conjunto de aparatos [gadgetry] dirigidos al consumo ligeramente mejorados. […]

el capitalismo no es solo un sistema injusto y perverso, sino también un sistema que frena el progreso. Nuestro desarrollo tecnológico está siendo paralizado por el capitalismo en la misma medida en al que fue desencadenado por él. El aceleracionismo es la convicción de que estas capacidades pueden y deben ser liberadas, y elevarse por encima de las limitaciones que impone la sociedad capitalista.

¿Y si la tecnología disponible y el ingenio humano dejasen de estar al servicio de la lógica del capital -pongamos por caso, a diseñar y publicitar la última versión del iPhone, casi idéntica a la anterior- y se pusieran a trabajar para el bienestar humano? Entonces, las máquinas trabajarían para que los seres humanos vivamos mejor, y no para que las corporaciones acumulen más beneficios. Y podríamos trabajar unas pocas horas por semana, y dedicar el resto del tiempo a la producción artística, la contemplación y el descanso. Sin olvidar que tiempo libre no es ocio y que, como decía Herbert Marcuse, a una sociedad libre corresponde un tiempo libre, y a una sociedad represiva, un tiempo de ocio, es decir, tiempo mercantilizado y reditualizable.

Decía Eduardo Galeano que la utopía sirve para caminar. Este horizonte utópico ya es técnicamente posible, pero falta dar la batalla política y, para eso, habrá que ganar la batalla cultural.

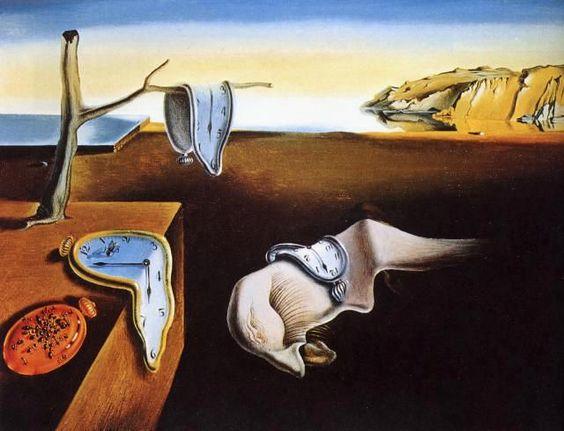

*La imagen no necesita presentación: ‘La persistencia de la memoria’, de Dalí.

Pingback: ‘Y ahora yo qué hago’. Reflexiones y pistas para actuar ante el cambio climático – Carro de combate